在数字化转型浪潮中,服务器作为数据枢纽的选择直接影响企业的运营效率与成本结构。当企业面临服务器需求时,租用与托管就像两条分岔路,表面看似殊途同归,实则暗藏截然不同的战略考量。本文将深入解构这两种模式的优劣,为企业决策提供清晰坐标。

一、租用模式:轻资产运营的快捷方式

服务器租用犹如"拎包入住"的酒店式服务。服务商提供从硬件采购到系统部署的全套解决方案,企业只需按月支付租金即可获得即开即用的计算资源。这种模式对初创企业具有天然吸引力:零硬件投入、无需专业运维团队,还能享受最新硬件的迭代红利。某互联网教育平台在业务爆发期选择租用,仅用72小时便完成千台服务器的弹性扩容,成功应对流量洪峰。

但硬币的另一面是长期成本隐患。看似低廉的月租背后,三年累计支出往往超过硬件采购价。如同租车与买车的经济账,频繁升级配置可能让企业陷入"温水煮青蛙"的困境。此外,租用模式的数据安全性完全依赖服务商,敏感行业需警惕数据主权旁落的风险。

二、托管模式:自主可控的重资产布局

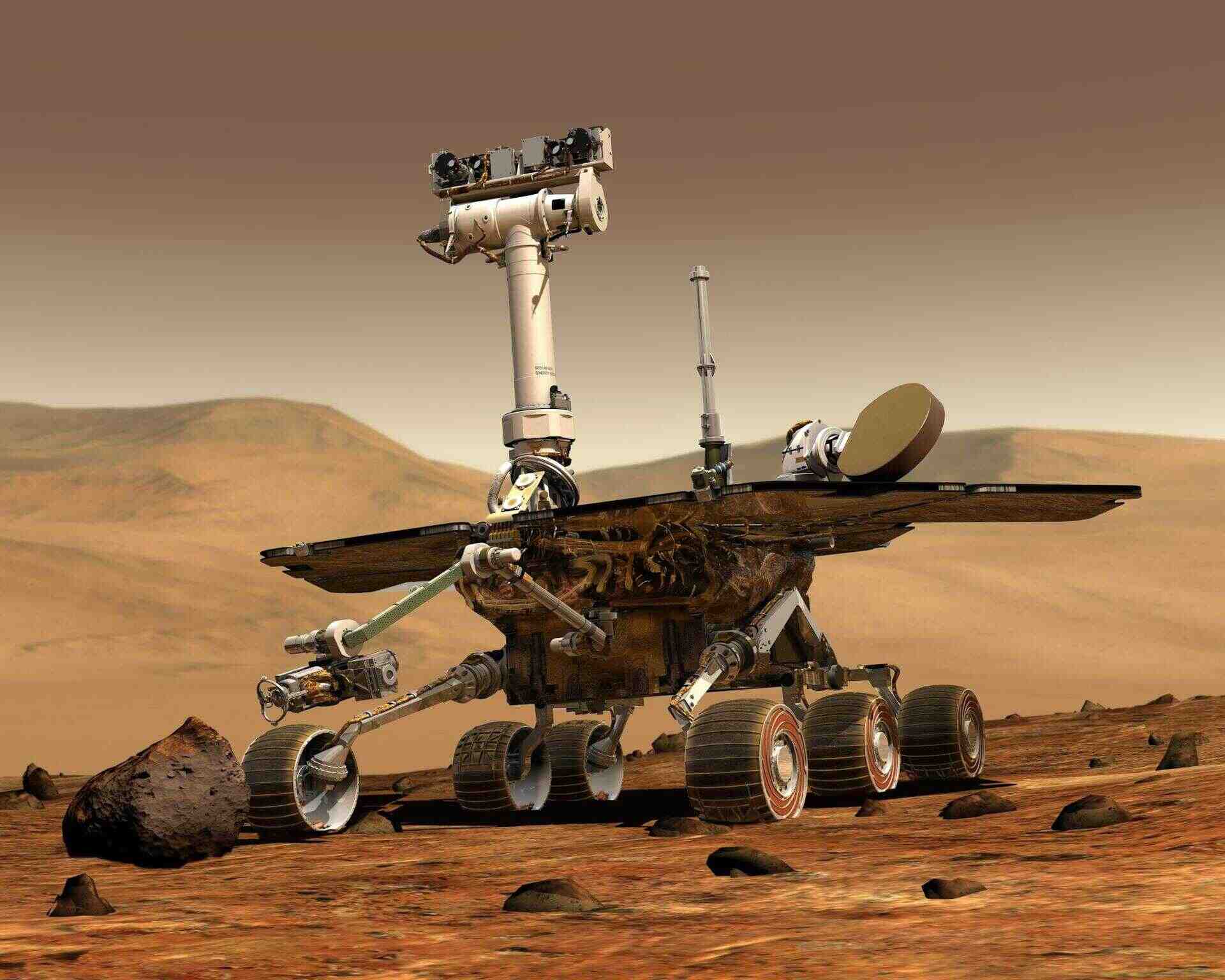

选择托管如同购置"自建房",企业自行采购服务器后交由专业机房运维。这种模式赋予企业从硬件选型到系统架构的完全掌控权,特别适合金融、医疗等合规要求严苛的行业。某三甲医院将核心数据库托管后,通过定制硬件加密模块,顺利通过等保三级认证,业务连续性提升40%。

但自主权的代价是前期重资产投入。机房建设、冗余设备采购动辄数百万元,对现金流形成巨大压力。后期运维更是需要专业团队7×24小时待命,人力成本持续攀升。如同私家车的养护,看似省了租车费,油费、保险、维修等隐性支出却接踵而至。

三、决策天平:动态平衡的艺术

选择天平的两端并非非此即彼,而是需要根据企业生命周期动态调整。成长型企业在业务探索期可采用"租用为主+边缘业务托管"的混合架构,既保持核心系统的灵活性,又通过托管积累运维经验。当业务规模突破临界点,可逐步将关键系统迁移至自建机房,形成"战略资产+战术租赁"的复合模式。

技术演进正在模糊两种模式的边界。边缘计算场景下,企业可将核心数据托管在私有云,而将CDN节点部署在公有云,实现成本与安全性的平衡。这种"混合云托管"方案,正在成为新一代企业的标准配置。

站在数字经济的十字路口,服务器选择本质上是企业数字化战略的具象化。租用如同租赁共享办公空间,适合快速试错;托管则是购置商业地产,利于深耕布局。真正的智慧在于:既保持轻资产运营的敏捷性,又不失重资产布局的战略定力。

服务器租用推荐